今回はキャラメイクと戦闘について解説します。

前回シノビガミのシステムを解説したときに長くなってしまったため分割しました。

解説する項目は2つだけですが、これらがなかなか長いです。よろしければ読んでいただけると嬉しいです。

キャラメイクについて

シノビガミのPCは流派・階級・表の顔・信念・特技・忍法・奥義・背景の8つの要素で構成されています。他にも忍具がありますが、こちらはセッション開始時に毎回2つ選んで取得するため、キャラメイクの要素ではないと考えました。

以下に8つの要素をそれぞれ解説します。

- 流派

シノビガミには六大流派と呼ばれる6つの勢力が存在し、忍者はこのいずれかに所属することになります。

流派はそれぞれ別の得意分野・仇敵・流儀を持ち、以下のような意味を持ちます。

1.得意分野:判定の際に隣接する分野の判定が有利になります。本来分野を跨ぐと難易度が「2」上昇しますがそれが「1」になります。

2.仇敵:流派にとっての憎むべき敵です。セッション中仇敵に勝利したり、使命の達成を妨害しているとセッション終了後に功績点を獲得することができます。

3.流儀:流派全体で掲げている行動指針です。達成することでセッション終了後に功績点を獲得することができます。

仇敵と流儀の功績点はどちらか一方を達成すれば得ることができ、両方を達成したからといって増えることはありません。仇敵は秘密次第では敵対するべきではない状況も多く、流儀は達成することがとても困難なものもあるため、この2つは達成できたらラッキーくらいの気持ちで遊んだほうがよいと思います。

六大流派はそれぞれ別々の思想や技術を持ち、自分たちの目的のために行動しています。流派には下部組織である”下位流派”が存在しており、条件を満たすことで入ることが可能です。それぞれ別の仇敵と流儀を持っており、仇敵と流儀は所属した下位流派のものになります。下位流派に関しては長くなるため解説しません。

以下に六大流派をそれぞれ解説します。

1.斜歯忍軍(はすばにんぐん):忍法を再現した”忍器”の研究・開発を得意としており、全ての忍法を忍器に落とし込むことで忍者を画一化し、全流派の統合を行うことで全ての忍者が忍神の領域へ到達することを目標としています。その過程で他流派から秘伝を盗んだり、忍者を解析しようとして死亡させたりなど倫理的によくない行動を繰り返しているため、他の流派から悪印象を抱かれています。

2.鞍馬神流(くらましんりゅう):高い戦闘能力を持つ武術流派であり、昔から忍びの世を表の世界から隠蔽する役目を担っています。その過程で危険な忍法や忍器の封印や人々に危害を加える妖魔の討伐を行っており、特に忍神と忍神が使用できる秘術天上天下を危険視しているため、忍神復活に関係する神器の封印を急いでいます。その結果、超常的な現象を起こす物品を手当たり次第に封印しており、他の流派からは煙たがられる事も多いです。

3.ハグレモノ:厳密には流派ではなく他の5つの流派に所属していない者たちの総称であり、小さな隠れ里や抜け忍などが該当します。

一つの組織ではないため共通の目的はなく、個々人がバラバラに動いているため、他の流派からは一段低く見られている事が多いです。

4.比良坂機関(ひらさかきかん):日本政府直属の流派であり、日本の国益のために活動しています。

高い諜報能力を持っており、常に国政を動かすような情報がないか日本中を監視していて、他の流派へのスパイ活動のようなことも行っています。ただ戦闘能力は低く鞍馬神流やハグレモノに護衛を依頼していることが多いです。

5.私立御斎学園(しりつおとぎがくえん):忍者によって運営されている学園であり、異能に覚醒してしまった一般人を保護・教育している流派です。

忍者の中には稀に忍者をやめて表の世界で生きた者がいて血を繋いでいることがあり、その者の子孫が覚醒すると異能の使い方が分からずほとんどの場合暴走して周囲に被害を出してしまったり、道を誤り外道に堕ちてしまう者が多くいました。そのため、覚醒者の保護と力の制御を教育する事を目的とした者たちが集まり設立され、今では六大流派の一角となっています。

他の流派からは生徒の先祖が別の流派の忍びでも卒業後に”御斎学園の忍者”になる事から血脈や後継者の乗っ取りであると見なされ危険視されています。

6.隠忍の血統(おにのけっとう):古代日本で鬼や土蜘蛛と呼ばれていたものの末裔で妖魔の血を引いていて、長く迫害されてきた歴史を持っているために、日本の国家転覆を目的として行動しています。

この者たちは自分たちが虐げられている状況を変えようとしており、そのために忍神が持つ秘術天上天下を探し出し、自分たちが住みやすい世界に作り変えようとしています。過去に他の流派から神器を強奪し忍神復活の儀式を行ったのもこの流派です。

他の流派からは忍神復活は危険極まりない愚行であると考えられており、常に妨害を受け続けています。

流派によって取得できる特技や忍法、行動指針が異なるため、自分のやりたいことや渡されたハンドアウトを確認して合う流派を選びましょう。

- 階級

忍者が所属している流派の中でどの地位にいるかを表します。

階級には下から草・下忍・下忍頭・中忍・中忍頭・上忍・上忍頭・頭領があり、初期作成では特別な理由がなければ”中忍”で作成します。

他のシステムで言うレベルでこれが高いほど忍法と特技と奥義の数が増えて強くなります。最初の中忍では忍法「4」・特技「6」・奥義「1」なのに対し、最高位の頭領では忍法「8」・特技「8」・奥義「3」まで増え、一対一では逆転はまず不可能となります。

階級は功績点を消費することで上げることができ、昇級と比例して消費量が増大します。頭領を目指すとなれば膨大な量の功績点が必要なため、数十回はセッションに参加する必要があるうえ、他のPCとの戦力差ができてしまうとまともなセッションにならないことから強すぎるPCは使われない傾向にあるため、中忍から頭領まで成長させるのはかなり難しいです。なので、頭領を使いたい場合はPC全員を最初から頭領で作成して遊ぶのが一般的です。

- 表の顔

PCが表の世界で就いていることになっている職業や仮の身分です。

PLが自由に決められますが、公式で表が用意されているのでそれを振って決めることもできます。データ的な影響は無いので完全に好みで決めて問題ありません。

流派毎に用意されているものに傾向があり、行動指針や得意とする技術に関連したものが用意されています。

- 信念

PCの基本的な性格を表します。

”六道”とも呼ばれ、PCがどのような価値観と行動原理を持つかを表し、六道表からRoCで決定します。

データ的な影響は無く、これに則したRPをしてもいいですし、無視したとしても特にペナルティはありません。

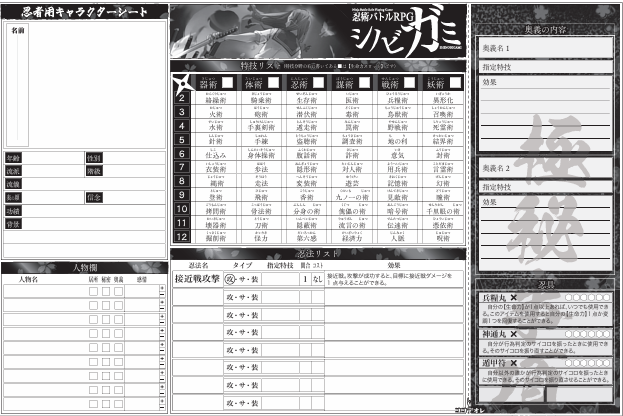

- 特技

その忍者が得意とする技や術です。

特技には6つの分野があり、所属する流派の得意分野から3つと中忍であれば好きなものを3つ、計6つの特技を習得できます。

6つの分野を以下に解説します。特技は全部で66個あるので解説しません。

1.器術:道具を扱う分野です。隠し武器や電子機器の操作などに関わります。

2.体術:肉体を扱う分野です。身体能力や体を使った戦闘などに関わります。

3.忍術:気配や認識に関わる分野です。五感や生存能力などに関わります。

4.謀術:言葉や情報に関わる分野です。交渉や情報戦などに関わります。

5.戦術:戦力の運用に関わる分野です。作戦立案や戦力分析などに関わります。

6.妖術:超自然的な力を扱う分野です。魔術や異世界の理などに関わります。

判定する特技と持っている特技のマスが離れているほど難易度が上がるため、全体にばらけるように取得したほうが有利になります。ですが、後述する忍法には使用する特技が指定されているため、使用したい忍法を考慮して特技を取得する必要があります。

- 忍法

忍者が使用する超常的な技です。

忍法にはどの流派でも取得できる”汎用忍法”、所属している流派の者しか修得できない”流派忍法”と”秘伝忍法”があり、最低でも流派忍法か秘伝忍法から1つ修得しなければなりません。

流派忍法と秘伝忍法の違いですが、流派忍法は下位流派を含む六大流派に所属する全ての忍者が修得できますが、秘伝忍法は下位流派に所属していると修得できません。下位流派は代わりに下位流派限定の流派忍法が存在します。

忍法には3つのタイプがあり、以下で解説します。

1.攻撃忍法:戦闘時に相手に直接ダメージを与える忍法です。

2.サポート忍法:攻撃の補助や対象に何らかの影響を与える忍法です。攻撃忍法以外の能動的に発動する忍法はすべてこれに属します。

3.装備忍法:修得した時点から常に効果を発揮する忍法です。

攻撃忍法とサポート忍法にはコストが存在し、高いほど使用するのが難しくなります。さらに、特技で先述したように忍法を使用するには”指定特技”という忍法毎に決められた特技で判定する必要があるため、組み合わせを考えて修得しないとまともに使用できずに終わってしまう可能性があるので、特技と忍法のどちらを軸にするかよく考えて習得しましょう。

- 奥義

忍者が個人で持っている自分だけの秘技です。

奥義は修得時に名前と指定特技を決定します。付ける名前には制限がなく、指定特技は自分が持っている特技の中から設定や効果に相応しいと感じたものを選べるので、自分が考えたカッコイイ奥義を自由に作ることができます。

奥義は発動条件が満たされていればドラマシーン中は1サイクルに1回、戦闘中は1ラウンドに1回使用でき、判定なしで発動され効果を適用します。この時、同じシーンに他のキャラクターがいた場合、そのキャラクターは奥義の情報を入手し、次に同じ奥義が使用された時にその奥義の指定特技を使用した”奥義破り”という発動を妨害する判定を行う事ができるようになります。つまり初見の奥義であれば例外を除いて必ず成功します。

奥義の効果は7種類あり、以下に解説します。解説に出てくる”生命力”に関しては戦闘の項目で解説します。

1.クリティカルヒット:近距離のキャラクター1人を対象にランダムな生命力を「4」点失わせます。

2.範囲攻撃:広範囲のキャラクターを好きなだけ選び、対象に対象が選んだ好きな生命力を「2」点失わせます。

3.不死身:「1D6-使用回数」の生命力を回復し、全ての変調も回復します。

4.絶対防御:同じシーンに登場している自分を含むキャラクターの生命力減少を「4」点軽減します。

5.完全成功:自分が行う判定を成功にします。

6.判定妨害:同じシーンに登場しているキャラクターが判定に使用したダイスの片方の出目を「1」にします。

7.追加忍法:攻撃忍法かサポート忍法を2種類選び、奥義を使用したときに好きな方を使用することができます。この時、忍法のコストはそのままですが、指定特技は奥義のものに変化します。

攻撃系の奥義はダメージを与えるのではなく、生命力を失わせるという効果なので、ダメージに反応する忍法の効果を受けません。

不死身と追加忍法にはちょっとした欠点が存在しており、不死身は最初から使用回数を1回目としてカウントすること、追加忍法は使用の際に発動した忍法の判定はしなければならないこと、これらの理由により両方とも運が悪いと不発となってしまう事があります。結果、相手にタダで奥義の情報が渡り、次回から奥義破りによってさらに使用しにくくなるという奥義が意味をなさない事態になってしまう可能性があります。

- 背景

忍者に有利または不利な効果を付与することができます。

背景には功績点を「消費」して有利な効果を得る”長所”と功績点を「取得」して不利な効果を得る”短所”が存在します。初期作成とセッション終了時にそれぞれ1つだけ修得でき、両方修得しても、どちらか片方だけでも、どちらも修得しなくても問題ありません。

背景はキャラクターの設定をデータとして裏付けをすることができるものです。例えば、日頃から鍛錬を欠かさない忍者なら長所の”日々の鍛錬”を修得して生命力を増やすことができ、抜け忍であれば短所の”抜け忍”を修得して元の流派から居所がばれるとダメージを受けるような設定に則したキャラクターにすることができます。

戦闘について

シノビガミの戦闘にはいくつかの要素が存在します。それらを以下で解説していきます。

- 生命力

他のシステムで言う体力やHPに相当します。

生命力は特技の分野と結びついており、生命力が減少すると対応した分野の特技が使用できなくなります。そのため、通常6点の生命力を持っています。生命力の減少などにより使用できる特技がない状態で判定する時は、スペシャルでのみ成功となります。

何らかの方法で追加の生命力を持っている場合は追加の生命力から減少し、その間は特技へは影響しません。

シノビガミでは生命力が0点のキャラクターは死亡ではなく行動不能となり何もできなくなります。メインフェイズ中であれば次の各シーンの開始時に生命力が1点回復して行動不能が解除されます。生命力が0点の状態で放置しても死亡せず、他のキャラクターにとどめを指されるといったこともありませんので、生命力の喪失によるキャラロストはありません。

- ダメージ

発生するダメージの種類によって受ける影響が異なります。

ダメージには接近戦・射撃戦・集団戦の3種類が存在し、効果が異なります。そのため、攻撃忍法には全てどのダメージを与えるかが明記されており、中には複数のダメージを同時に与えるものもあります。

それぞれのダメージの効果を以下に解説します。

1.接近戦ダメージ:相手にランダムな生命力を失わせます。

2.射撃戦ダメージ:相手が好きな生命力を選んでそれを失わせます。

3.集団戦ダメージ:相手に”変調”という状態異常を与えます。

変調は通常の変調が6種類、特殊な変調が6種類の合計12種類ありますが、長くなるので割愛します。

ダメージは接近戦が一番危険です。射撃戦は失う生命力を自分で選べるため影響の少ないところを選べばよく、集団戦は受ける変調がランダムであることから影響がないこともあります。ですが、接近戦だけは絶対に影響を受けるうえにコントロールできないため、よく使用する分野の生命力を失った場合、一気に形勢が不利になってしまいます。

- 命中判定と回避判定

攻撃が命中するかどうかの判定です。

攻撃側の命中判定が成功した後に防御側の回避判定が失敗した時に初めて攻撃が命中してダメージが発生します。

命中判定には使用する忍法の指定特技、回避判定には使用された忍法の指定特技で判定を行い、どちらも特技を持っている場合は難易度は「5」となります。

命中判定の時にスペシャルを出すと通常のスペシャルの処理に加えて、ダメージが接近戦と射撃戦の場合は1D6を振り、本来のダメージより高い出目が出たときは出目のダメージを与え、集団戦の場合は通常時に与える変調に加えて一つ好きな変調を与えることができます。

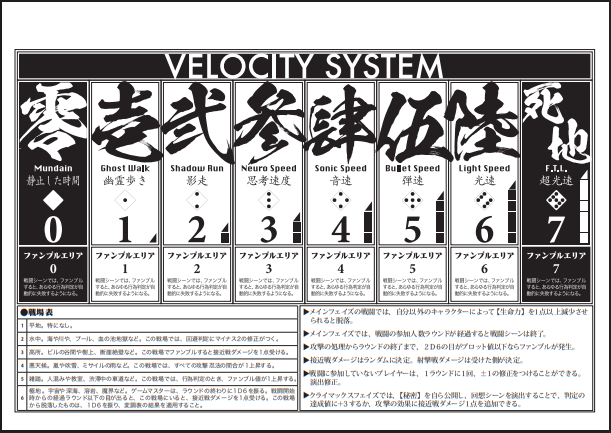

- プロット

各ラウンド開始時に選択し、数値の高い順に行動します。

シノビガミの戦闘は「0~7」の”プロット”と呼ばれるマスで行いますが、プロットは通常「1~6」までしか使用せず、「0と7」は特殊な状況でのみ使用されます。長くなるので特殊な状況については解説しません。

各ラウンド開始時に6面ダイスを好きなプロットの値が上になるようにして隠し、全員で同時に公開し、そのマスに自分のキャラクターを置きます。

ラウンド中はプロットが高い方から順に行動し、使用する忍法はコストが合計でプロットの値以下にならなければなりません。つまり、高いプロットの方が早く強力な攻撃ができるということです。

さらに、同じプロットの場合は処理の関係で順番に行動しても、ルール上は同時に動いているため、効果は同プロットのキャラクターが全員行動終了してから適用します。

以上の解説だけだと、プロットは「6」にし続けるべきだと考えてしまいますが、忍法には射程が存在し、射程の数だけ離れたプロットに攻撃できるため、相手のプロットと射程を読み切れば、一方的に攻撃することが可能です。さらに、高プロットには一つ大きなデメリットが存在します。それについては次の”逆凪(さかなぎ)”の項目で解説します。

- 逆凪

条件を満たすとこの状態になり、そのラウンド中は全ての判定が失敗するようになります。

”逆凪”は戦闘中に「プロットの値以下の達成値」を出すとなってしまいます。この時、判定が成功したかどうかの処理をする前に逆凪になってしまうため、たとえ本来は成功する出目であったとしても判定は自動失敗となります。

逆凪になってしまうとそのラウンドの間判定が自動失敗するようになるため、ほぼ一方的に攻撃される状態になる事から絶対に避けたい事態です。

さらに、忍法の命中判定の難易度は本来指定特技を持っていれば「5」ですが、6プロットにいて忍法を使用する場合、プロット以下の出目では逆凪になるため難易度は「7」になります。これは本来成功率約「83%」の判定が約「58%」まで落ちることになります。これは、命中判定に限らず回避や奥義破りなど全ての判定でいえることであり、とても不利であることが分かると思います。

これが高プロットに行く際のデメリットです。ですが、より早くより強力な忍法を使用できるというのはデメリットに十分見合うだけのメリットでもあります。そのためにプロットでの読み合いが発生するのです。

- 最後の一撃と遺言

命と引き換えに最後の逆転を狙うことができます。

クライマックスフェイズの戦闘でPCの生命力が「0」になったとき、PCの死亡と引き換えに行う事ができ、それぞれ以下の効果を持ちます。

1.最後の一撃:特技が全て使用できる状態で修得している攻撃忍法とサポート忍法を好きな組み合わせで使用することができます。

2.遺言:自分が持っている情報を好きなだけ1人のキャラクターに渡すことができます。

シノビガミではたとえキャラロストしたとしても功績点を得ることができ、他のPCを作る際に使用することができるため、使命達成を目的として最後の一撃や遺言を使用するのは十分選択肢としてはありです。

さらには、RPとして命を賭してでも使命を達成したいという場面は存在するので、そういう状況でも使われることがあります。

最後に

シノビガミはPLが望まなければキャラロストすることはほとんどありません。ですので、最後の一撃や遺言での死亡、シナリオギミックなどで世界を救うために人柱になるなどPCが命を懸ける場面は重みが増し、印象に残る事でしょう。

シノビガミは六大流派それぞれを掘り下げるためのサプリメントが存在します。下位流派についても詳しく載っているので、よりシノビガミの世界を理解したい人は購入してみるとよいかもしれません。

さらに、ルールブックにはスタートブックという初心者用の簡易版もあるため、難しい方はそちらで挑戦してみるのもいいかもしれません。

あとがき

今回の解説はかなり長くなってしまいました。これでも、いろいろな要素を削って解説していたりします。

古流流派や一般人、忍者以外の敵である妖魔に別レギュレーションである退魔編および戦国編など他にも解説したい要素はたくさんありましたが、恐ろしい長さになってしまうために泣く泣くカットしています。

次回は侵略してくる怪物から世界を守る魔法使いとなる”ナイトウィザード”について解説します。

画像参照元:https://bouken.jp/pd/sg/