東北三大祭りとして「青森のねぶた祭」「秋田の竿燈祭り」「仙台の七夕祭り」が毎年8月上旬に開催されている。

仙台七夕の歴史は江戸時代初期、伊達政宗が婦女に対する文化向上の目的で七夕を推奨したため盛んになったとされるが、年中行事としての七夕は江戸時代中期頃から全国各地で行われている。以来、当地では親しみを込めて「たなばたさん」と呼ばれ盛んな年中行事の1つになった。

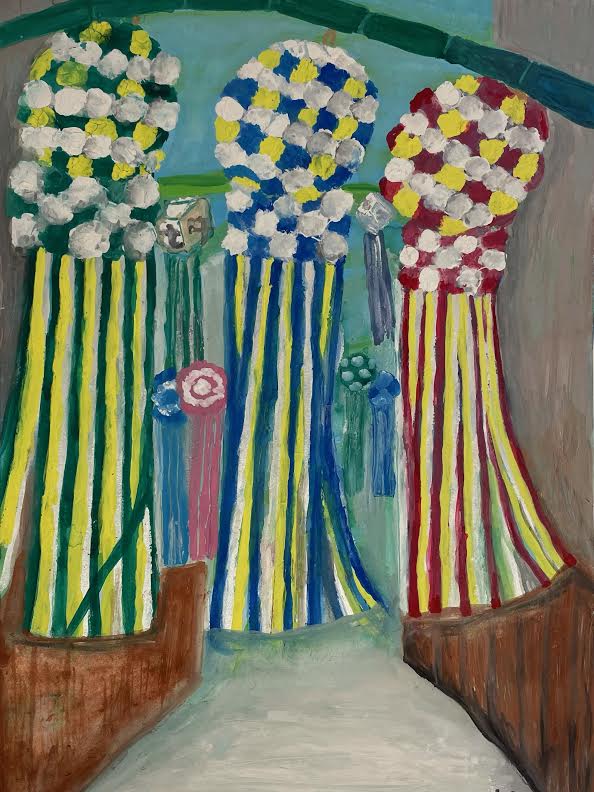

吹き流し

短くなって

見上げる子

飢饉や第一次世界大戦の影響ですたれ始めていたが、1927年、この状況を憂えた商店街の有志らによって大規模に七夕飾りが飾られた。すると、大勢の見物客で商店街は賑わった。1946年、仙台空襲で焼け野原となった街に52本の竹飾りで仙台七夕は復活した。

仙台七夕は七夕飾りの吹き流しの長さが特徴で、小さい子供でも手が届くように毎年作成されるのだが、今年の「仙台の七夕」は規模を縮小して、飾りの数を減らし、飾りの下の高さを地上2メートル以上になり、今年は衛生面で避けた方がよいということらしい。今回はコロナ禍の影響で昨年は中止となってしまったが、今年は復活することとなった。再開は喜ばしいことだが楽しみは半分になってしまった気がするのは私だけだろうか。

前夜祭の花火も同様に規模は縮小。観覧客が多く集まらないように配慮がされ、無観客で市内複数か所で5分程度花火をうちあげることになった。

前夜祭

花火上げるも

無観客