どこかの町の路地裏にて…。

気温が35度を超える中、俺は涼しくて休める所はないかと歩みを進める。

近場のファストフード店とかでもいいが、正直ガチャガチャしていて落ち着かない。

大手の喫茶店も似たような理由で入るのが嫌になる。

俺が欲しているのは、「静かな喫茶店」だ。

そんなところ、今の時代少なくなっている一方だし、あったところで俺が勝手にそう思ってるだけかもしれないが玄人が入りづらくしているに違いない。

俺には場違いだ。

はぁ…と暑さと諦めでため息をつくと、ふと外観がボロボロのビルを見つけた。

「ここで涼めればいいや」といった感覚で中へと入る。

…まあ、入ったところで涼しいわけがない。

日差しから逃げれただけだ。

俺は何を思ったのか、上の方が暑いはずなのに吸い寄せられるように雑居ビルのボロボロで蛍光灯が切れかけている階段を何も考えず上り進める。

三階にたどり着くと、目の前にひっそりと「cafe」と書かれているドアを見つけた。

こんなとこにカフェあったか?と思うが、外の気温と大して変わらない場所から解放されるのならなんでもいいやと思い、俺はドアを開ける。

カランカランとベルの音が鳴ると同時に隙間から心地のいい冷風とコーヒーの匂いが俺の体に吹き付ける。

中はシックで薄暗く、四人分の椅子しか置かれてない。

そして、カウンターの奥には何本あるかわからない量の酒類と難しそうな書籍類。

結構年季の入ったレコードプレイヤーが置かれているが、なにも流れていない。飾りで置いているのだろうか?

「入るんなら入って。涼しくなくなっちゃうでしょ?」

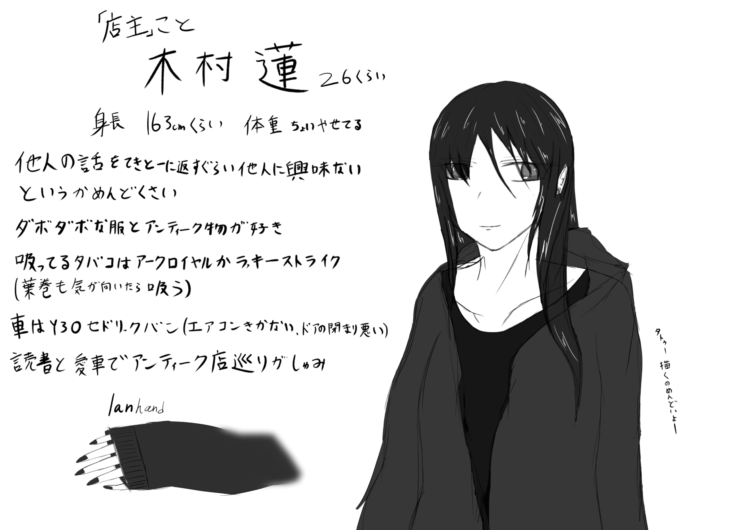

なんだろうここと眺めていると、カウンターの奥で本を読んでいたピアスだらけでダボダボな服を着た黒髪の店主?が冷たげに言う。

俺は店主の指示に従い、店の中に入る。

ドアを閉めると今まで聞こえていた騒々しい環境音が一気に静まり、まるで別世界へと飛ばされたような感覚になる。

「好きなとこ座っていいよ」

店主の言葉に俺はとりあえず従い、カウンターのど真ん中に座る。

「何がいい?」

店主は俺に何が欲しいか聞いてくる。

だが、どこにもメニュー表がないため何があるのか分からない。それに、メニュー表を出してくれるのかなと思っていたがそういうわけでもないようだ。

俺は何があるかわからないけど、どこにでもあるアイスコーヒーを注文した。

店主はそれを聞き、読んでいるページに付箋を入れ、本を優しく置くと何も言わず準備を始める。

接客としては問題ありだが、個人経営だったらそれが普通なのだろう…と自分に言い聞かせる。

そして、その時に気が付いたが店主のカーディガンの隙間から見えた腕に無数のタトゥーが彫られていた。

「はい、どうぞ」

そういったことを気にしている間に、アイスコーヒーは完成しており、俺の前に置かれていた。

頼んだのはいいが、値段が分からない。だが、頼んでしまった以上そのまま帰るわけにはいかない。

とりあえず飲んでみる。

アイスコーヒーの味は某喫茶店より美味しいが、豆は〜産といったこだわりが無いので喉の渇きでそう感じるのだろう。

「美味しいです」と言おうと思ったが、店主は俺の目の前で煙草に火をつけて吸い始めた。

「…ん?あー、気にしなくていいよ。ここ、ほぼ客来ないから」

店主はそう言い、俺に灰皿を渡すがタバコは吸わないので正直困る。

というか客がいる前でタバコ吸うのか?と思ったが、先ほどの考えと同じで気にしたところで…といった感じだ。「郷に入っては郷に従え」だ。

「おいしい?」

店主はタバコを吸いながらレコードプレイヤーに一枚のレコードを置き、質問する。

ゆったりとしたジャズが店内に心地よく響く。

俺は「美味しいです」と一言言うと続けて「ここはいつもこんな感じなんですか?」と興味本位で尋ねた。

「うーん、そうだね。一か月の間に一人来るときもあればだーれも来ない月もあるよ。けど、それでいいの。私人嫌いだし」

俺は店主の言葉に何故だか感動してしまった。

何故感動したのかは分からない。

「…けど、また来たかったら来てもいいよ。こんなんでもいいのなら」

店主は笑いながら言った。

俺は店主の笑顔を初めて見た。それぐらい、好きなようにやっているのだろう。

その後、店主と話すことはなく俺は店主がかけたジャスを聴きながらのんびりと、店主はタバコを吸いながら本の続きを…といった感じで各々好きなように過ごした。

そこから何分経ったのか分からない。一時間経っていてもおかしくないだろう。

店主に「ごちそうさまでした」と告げ、財布を取り出すと店主は「いいよ。今日はタダで」とニコッと笑いながら俺に言った。

こんなにも落ち着いた時間を過ごせたのにお金はいらないなんて流石にそれは…と思い、カウンターに1000円札を置いていき、店を後にした。

それから一週間が経ち、俺はまたあのビルの前に立っていた。

あの味が…空気感が…そして店主のことが脳内にこびりついていて離れない。

俺はビルの階段を上り、カフェのドアをゆっくりと開ける。

「…あっ…。いらっしゃい、1000円の人」

店主は読んでいた本から目線を俺に向けると笑顔でそう言った。

彼女の中で俺の愛称が恐らくだが「1000円の人」になったようだ。